La

préparation de l'itinéraire

Pour préparer l'itinéraire,

j'ai utilisé le Topoguide de la FFRP, la carte E6 Ecrins de Rando Editions

et les sites internet Géoportail

et Openrunner.

1. Topoguide et cartes

Le Topoguide permet de mettre

en place assez facilement la structure générale du Tour des Ecrins

avec le découpage des différentes étapes en fonction des

hébergements. Par contre, si on veut rechercher des variantes, on peut

consulter la carte A6 Ecrins qui donne l'ensemble des sentiers dans la zone

concernée. Finalement, je n'ai emporté que la carte A6 Ecrins

pour cette randonnée et j'ai imprimé les informations complémentaires

sur des feuilles séparées : liste des hébergements avec

les informations associées (tarifs, arrhes, téléphone,

douche...) ; points de passage caractéristiques avec altitude, distance,

temps de parcours estimé, sites intéressants à voir ; détails

d'itinéraires à partir des cartes IGN agrandies sur Géoportail

ou Openrunner (par exemple la descente dans le Grand Bois sur Vallouise)...

|

|

Réf. 508 (13ème édition - avr. 2011), Echelle 1/50000, Format

13,5 x 21 cm, Couleur, Prix 14,90 €

Les

randonneurs sportifs mettront entre 11 et 13 jours pour effectuer le grand

tour en suivant le GR54. Plusieurs variantes (GR54A, GR54B et GR54C) permettent

de bâtir des parcours moins exigeants sur 2 ou 3 jours. Enfin, le GR541

qui relie le Pas de la Cavale à Saint-Crépin et sert de raccordement avec

le Tour du Queyras, permet de découvrir la riante vallée de Fressinières

et ses alpages.

Avantages

: Le parcours historique est décrit en détail avec

les hébergements et curiosités.

Inconvénients :

Echelle au 1/50000, les autres sentiers n'apparaissent pas

sur la carte, rien évidemment sur le Massif des Cerces.

|

|

|

N°A6 ECRINS, Editeur RANDO EDITIONS, Série Cartes Rando éditions

50K, Echelle 1/50000, Prix environ 10 €

Cette

série de cartes est réalisée sur la base des fonds topographiques de l'Institut

national de l'information géographique et forestière (anciennement IGN),

avec surimpression des itinéraires de randonnées et de promenades à pied,

à ski, à VTT. Localisation des refuges gardés, gîtes d'étape, Rando'Plume,

campings, zones de bivouac, indications d'ordre touristique, culturel

et sportif.

Avantages

: Tous les sentiers apparaissent sur cette carte, ce qui permet

un choix plus varié d'itinéraires. Le Massif des Cerces

apparaît sur la carte, à l'exception d'une très petite

zone vers le Col des Rochilles.

Inconvénients

: Echelle au 1/50000, fond de carte IGN de 2005. |

2. Géoportail

Il convient aussi de s'assurer

que les variantes envisagées existent bien sur les cartes au 1/25000

et dans la réalité. Sur le site de Géoportail,

on peut visualiser n'importe quelle carte IGN avec une échelle pouvant

aller jusqu'au 1/10000, c'est dire si les détails des cartes IGN classiques

au 1/25000 apparaissent très nettement. Une autre fonctionnalité

très utile de Géoportail consiste à superposer une carte

IGN avec la photo aérienne correspondante. Pour l'Isère et les

Hautes Alpes, les photoaériennes ont été prises en 2009.

On peut ainsi voir si un sentier existe toujours, enfin en théorie...

Par contre, je ne connais pas la date de révision des fonds de carte

utilisés par Géoportail.

3. Openrunner

Openrunner

est un site très intéressant que j'ai découvert lors de

la préparation de cette randonnée. J'en avais déjà

entendu parler par des amis cyclotouristes qui l'utilisent pour préparer

leurs circuits, mais je ne savais pas qu'il pouvait également être

utilisé par les randonneurs. Avec Openrunner, on dispose des fonds de

cartes IGN (les mêmes que sur Géoportail) sur lesquels on peut

tracer un itinéraire, l'enregistrer dans un espace personnel pour le

retrouver ultérieurement ou le partager avec d'autres personnes (avec

un mot clé pour en faciliter la recherche)...

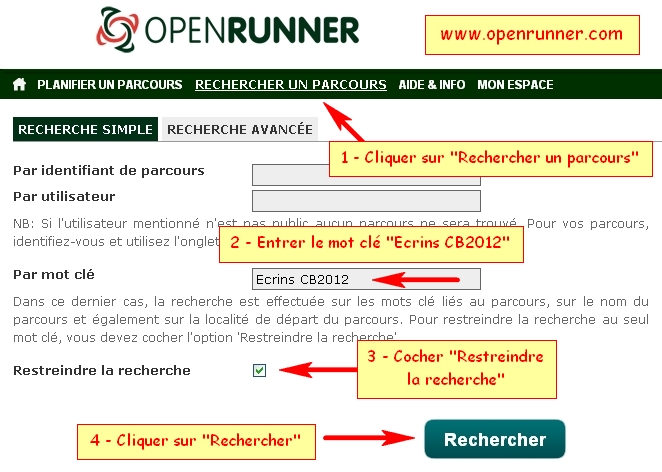

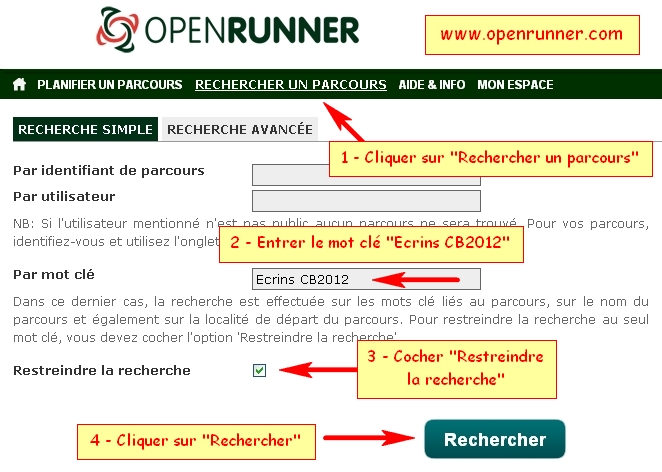

Tous les fichiers qui décrivent les différentes étapes

(et que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien adéquat)

sont en fait des copies d'écran issues d'Openrunner. Pour visualiser

les étapes avec Openrunner, il suffit de suivre les indications ci dessous.

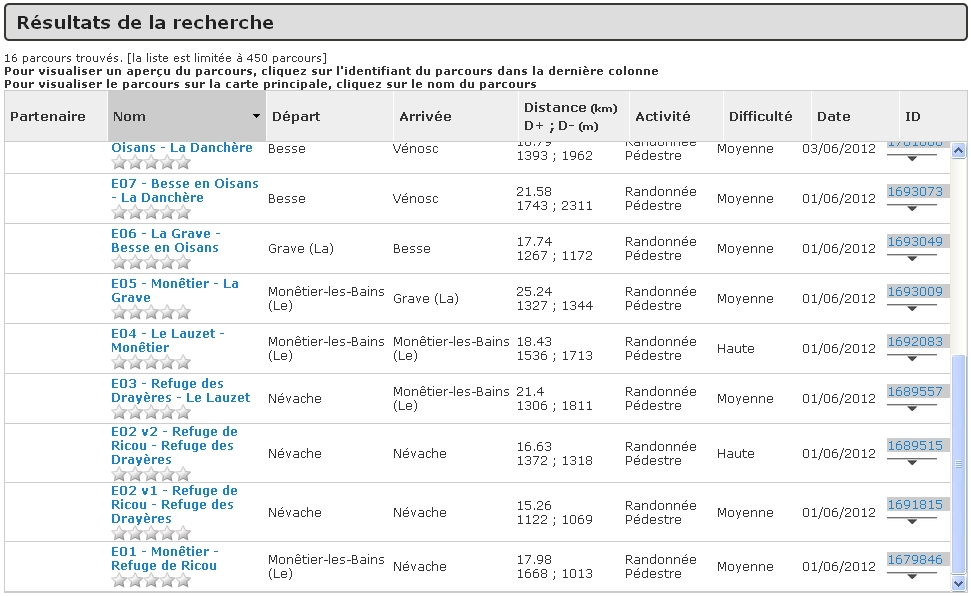

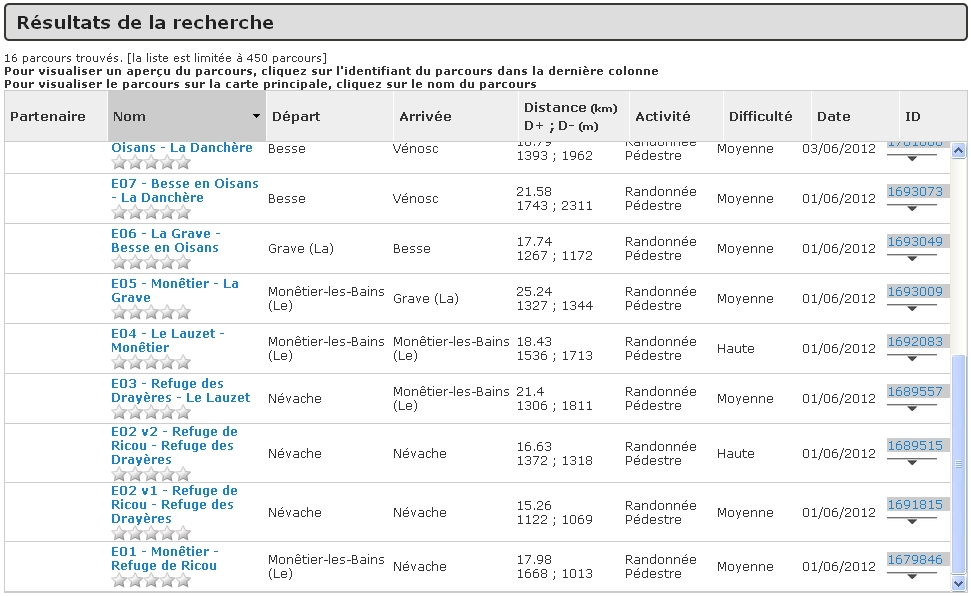

Toutes

les étapes apparaissent dans la feuille de résultats.

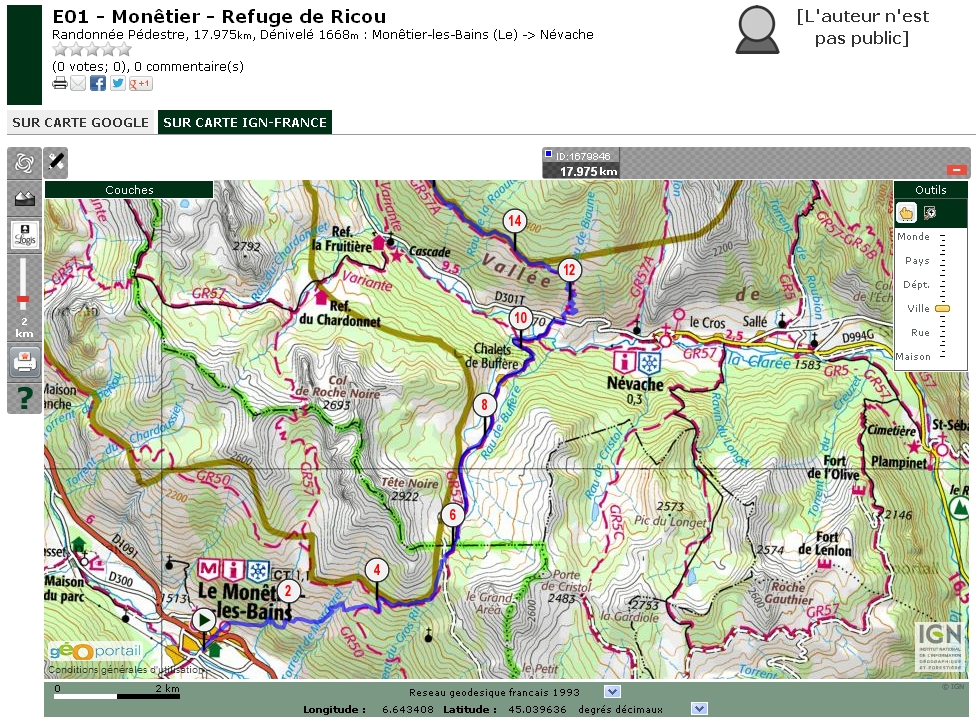

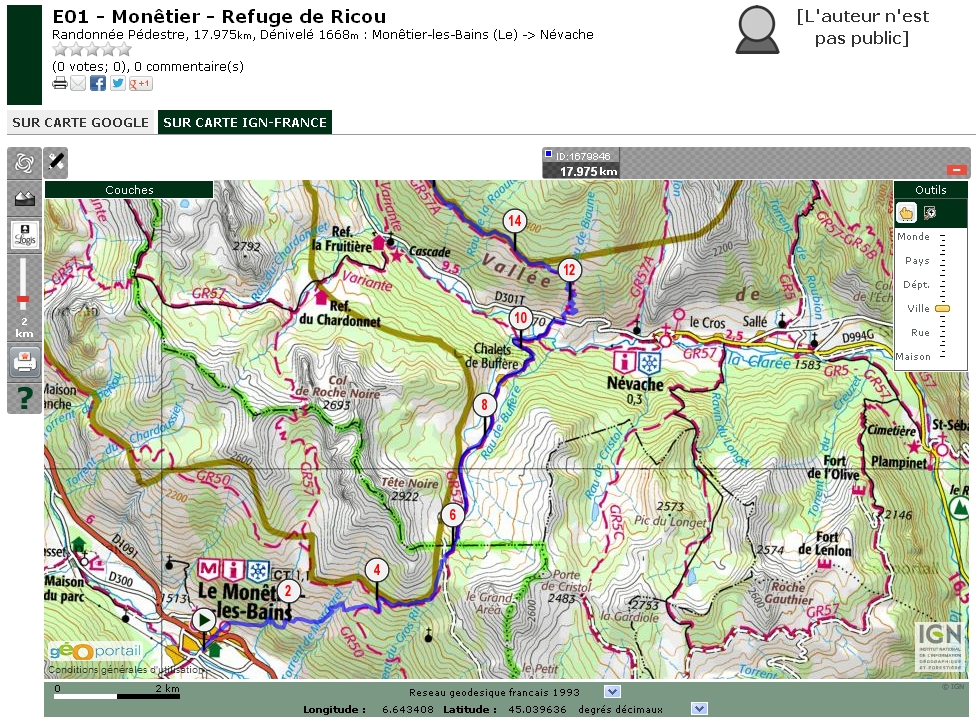

Pour visualiser une étape,

il suffit de cliquer sur son nom (par exemple E01 - Monêtier - Refuge

de Ricou). Mais n'oubliez pas de cliquer sur l'onglet "SUR CARTE IGN-FRANCE"

pour visualiser le parcours sur fond de carte IGN, car par défaut, le

tracé apparaît SUR CARTE GOOGLE. Ensuite vous pouvez zoomer à

l'aide du curseur situé sur la droite (actuellement sur la position Ville).

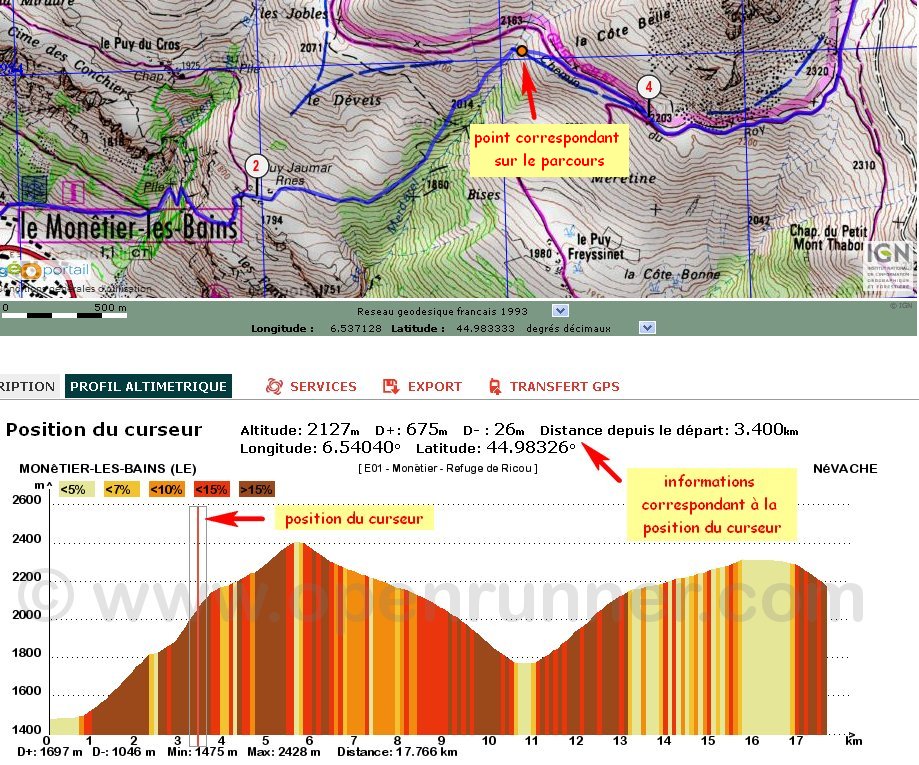

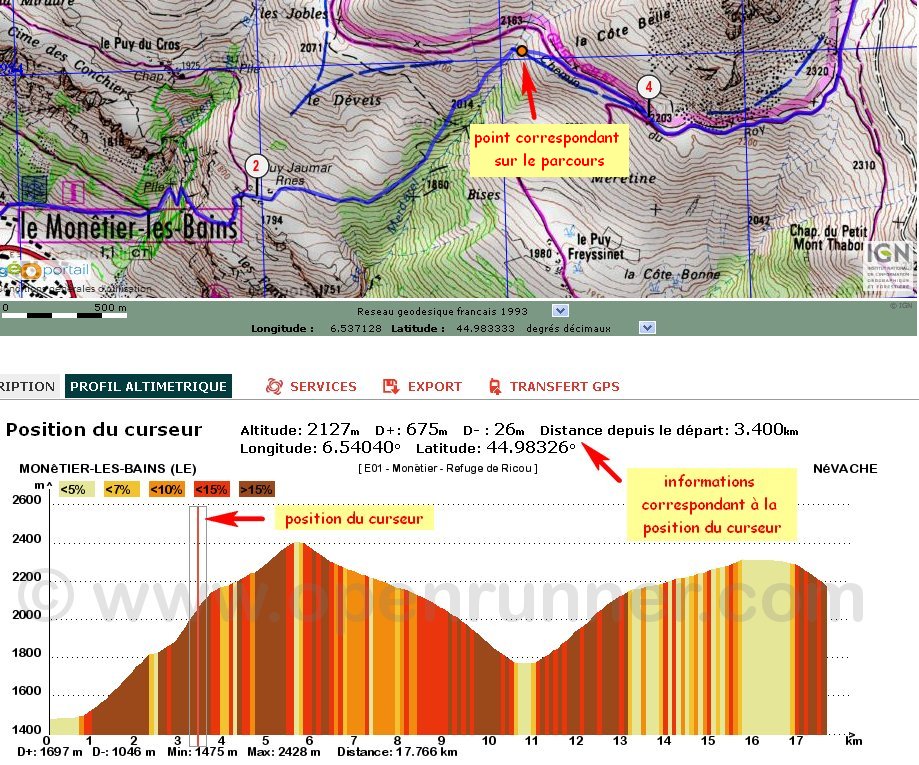

Pour chaque parcours enregistré,

on peut afficher la distance, les dénivelées cumulées, positives et négatives,

et le profil altimétrique sous forme d'un graphique très parlant. Déplacer

le curseur présent sur le profil altimétrique a pour effet de déplacer un point

le long du parcours sur le fond de carte et permettre ainsi de localiser plus

précisément les parties délicates du parcours. Pour chaque point ses coordonnées

GPS, son altitude, les dénivelées cumulées positive et négative depuis le départ

et la distance parcourue sont indiquées.

Evidemment, à partir de ces informations très détaillées,

il est tentant de calculer les dénivelées, les distances et d'estimer

les temps de parcours pour chaque étape. C'est ce que j'ai essayé

de faire cette année et voici mon retour d'expérience que je vais

détailler pour ceux que cela intéresse...

4.

Estimation des temps de parcours

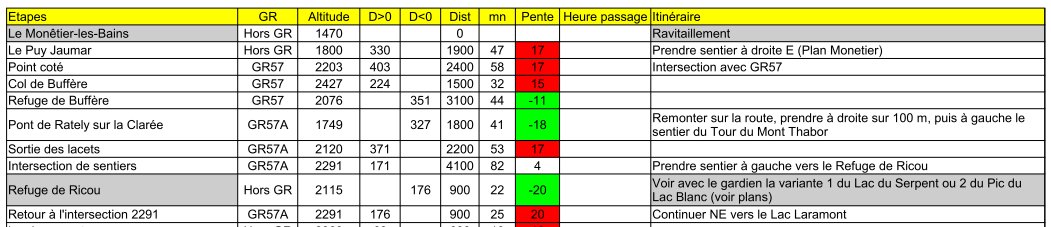

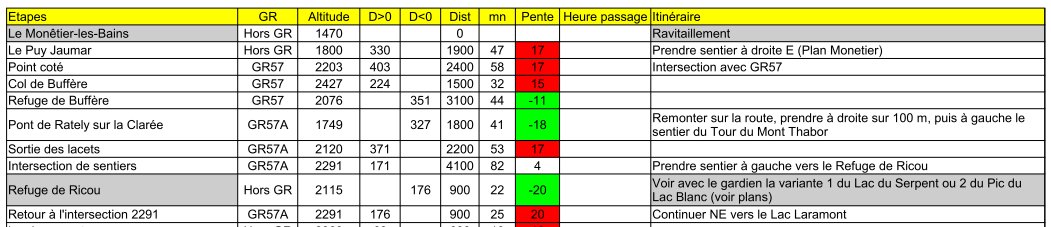

Avant le départ, j'ai enregistré sur un tableur tous les points

caractéristiques de chaque étape : le point de départ,

d'arrivée et tous les points intermédiaires où il y avait

un changement de direction et/ou une rupture de pente significative. Pour chaque

point, j'ai noté l'altitude et la distance depuis le départ de

l'étape. En voici un exemple sur la première étape :

J'ai ensuite calculé pour chaque tronçon la dénivelée

positive (D>0) ou négative (D<0) et la distance linéaire

(Dist) en repérant les coordonnées des extrémités

des tronçons par déplacement du curseur sur le profil altimétrique

d'Openrunner de l'étape comme je l'ai indiqué plus haut. J'ai

déterminé la pente positive ou négative de chaque tronçon

en % en divisant la dénivelée par la distance et en multipliant

par 100. Ainsi, par exemple, le tronçon "Le Monêtier les

Bains - Le Puy Jaumar" a une dénivelée positive de 330

m, une longueur de 1900 m et une pente de + 17 % (soit 17 m de dénivelée

positive pour 100 m de distance).

Ensuite j'ai essayé d'estimer le temps nécessaire pour parcourir

chaque tronçon. Comme je connais la pente, le distance et la dénivelée

entre deux points consécutifs, j'ai utilisé l'algorithme suivant

:

1. Si la pente est inférieure à un seuil déterminé

SP (par exemple 10 %), je considère que

je vais parcourir ce tronçon à une vitesse moyenne (sur la distance)

VB fixée à l'avance (par exemple 3000

m/h). Si ça monte, j'irai peut être un peu moins vite,

mais si ça descend, j'irai plus vite. Statistiquement, cela doit se

compenser. Je divise donc la distance par la VB pour obtenir la durée

du parcours. En fait, tout se passe comme si je marchais sur un parcours horizontal,

mais à une vitesse plus faible que la normale (on porte quand même

un sac de 12 kgs).

2. Si la pente est supérieure à SP et si la dénivelée

est positive, je considère que je monte à une vitesse de montée

(par rapport à la dénivelée) VM déterminée

(par exemple 420 m/h). Si la pente est supérieure

à SP et si la dénivelée est négative, je considère

que je descend à une vitesse de descente (par

rapport à la dénivelée) VD

déterminée (par exemple 480 m/h).

Je divise donc la dénivelée par VM ou VD. Cette fois-ci, c'est

la dénivelée qui détermine le temps et non la distance.

Les paramètres SP, VB, VM et VD peuvent être modifiés

dans les cases adhoc du tableur et toutes les durées sont alors recalculées

automatiquement. Les durées en minutes apparaissent dans la colonne

mn. Il suffit enfin de sommer les valeurs des tronçons pour obtenir

les dénivelées positive et négative globales, la distance

et le temps de parcours de chaque étape. Lors de la préparation,

j'ai choisi les valeurs comme indiquées précédemment

et pendant la randonnée, j'ai essayé de noter les durées

réelles pour vérifier si mes données estimées

avaient quand même quelque chose à voir avec les valeurs réelles.

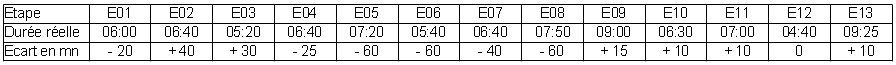

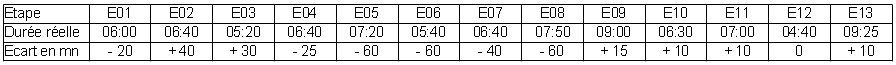

Alors, quels sont les résultats ? Ils sont plutôt satisfaisants

et sont représentés ci dessous. La ligne Ecart en mn représente

la différence entre la Durée réelle et la Durée

estimée avec la méthode détaillée précédemment.

Si l'écart est positif (resp. négatif), cela signifie que la

durée de l'étape a été plus longue (resp. moins

longue) que prévu.

On

peut trouver des explications aux écarts les plus importants.

Une partie de l'étape E02 se déroulait hors

sentier dans

un terrain assez délicat

lors de la descente du Pic du Lac Blanc. Lors de l'étape E03, il fallait

emprunter une cheminée câblée avec pas mal de randonneurs

(et même de jeunes enfants), ce qui nous a obligé à patienter

un bon moment. Dans les étapes E05, E06 et E07, il y avait de longues

portions peu pentues (du Pas d'Anna Falque à Villar d'Arène,

Plateau d'Emparis, Contournement des Deux Alpes) où notre moyenne horaire

était bien supérieure à 3 km/h. L'étape E08 était

notre première grande étape de montagne avec uniquement de fortes

pentes positives et négatives (Col du Vallon et Col de la Muzelle)

et nous avons gagné beaucoup de temps dans les descentes. Cette situation

ne s'est pas reproduite dans l'étape E10, car la descente du Col de

la Vaurze vers le Refuge des Souffles comportait une longue traversée

à flan de montagne qui paraissait plus ou moins horizontale sur la

carte et qui s'est révélée plus importante en longueur

et en dénivelée avec une succession de montées et de

descentes.

5. Estimation des distances

Elle

a été faite à partir des données relevées

sur les cartes et les profils altimétriques d'Openrunner. Elle est

donc directement liée à la précision des tracés

sur les cartes. On comprend assez facilement que le tracé ne pose pas

de problème sur les portions peu accidentées, mais il devient

très difficile, voire même impossible, de reproduire toutes les

sinuosités des sentiers de montagne dans les pentes les plus raides.

D'ailleurs, les tracés sur les cartes IGN montrent de petits zigzags

qui ne représentent pas vraiment la réalité. Pour illustrer

mes propos, il suffit d'aller voir la photo "Vallouise01.jpg" prise

lors de la dernière étape pour voir ce qu'est réellement

un sentier de montagne dans une zone pentue. Il conviendrait donc de majorer

les distances proposées par Openrunner de 10 à 20 % en fonction

des pentes rencontrées aussi bien à la montée qu'à

la descente. Comme il est illusoire de mesurer les distances réelles

avec un podomètre, j'ai systématiquement majoré les distances

proposées par Openrunner de 15 %.

6. Estimation des dénivelées

Lors

de la préparation de l'itinéraire, j'ai remarqué que

les dénivelées données par Openrunner sont assez éloignées

de celles que j'ai relevé à la main sur les cartes. Parfois

l'erreur dépasse 20 % (souvent en plus). Comme je relève très

soigneusement les altitudes des points hauts et bas, je me suis dit qu'il

y avait forcément un problème quelque part. Comment procède

Openrunner ? Je pense qu'il calcule l'altitude de chaque point défini

par l'utilisateur en fonction de sa position sur la carte. Comment se repère-t-il

? Mystère, mais il faut très souvent faire de gros zooms sur

les courbes de niveau pour avoir une bonne estimation. L'altitude peut être

repérée à 10 ou 20 mètres près dans les

zones montagneuses là où les courbes de niveau sont visibles.

Pour analyser plus finement la cause de toutes ces erreurs, imaginons qu'Openrunner

soit plus malin que moi (c'est pas dur...) et estime l'altitude avec une erreur

de 5 mètres. Supposons maintenant un parcours qui se déroule

rigoureusement à la même altitude, par exemple 875 m, constitué

de 20 points consécutifs. Supposons qu'Openrunner définisse

les altitudes comme suit : 870, 880, 870, 880... jusqu'au vingtième

point. Lorsqu'il va calculer les dénivelées, il va trouver entre

deux points consécutifs une montée ou une descente de 10 mètres,

soit une dénivelée positive de 100 m et une dénivelée

négative de 100 m alors qu'on est resté rigoureusement à

la même altitude. Sachant qu'il faut un grand nombre de points pour

définir un itinéraire, on voit tout de suite que ce mode de

calcul peut conduire à des écarts importants !

L'erreur sera d'autant plus grande si le parcours est un peu vallonné.

Par contre, lorsqu'on a des montées (ou des descentes) régulières

avec une pente significative, les erreurs vont se rattraper naturellement.

Dans le cas d'une montée, si un point est coté trop bas, comme

le suivant sera coté nettement plus haut, il n'y aura pas d'erreur

sur l'ensemble de la montée. Idem dans le cas d'une descente. Ce sont

donc les zones à faible pente (voire sur le plat) qui posent problème,

car la détermination des altitudes peut conduire à des erreurs

qui vont se cumuler parfois de façon importante.

Finalement, j'ai décidé de faire confiance à mes relevés

manuels et de vérifier tout cela sur le terrain lorsque je relèverai

les cumuls de dénivelée indiqués par mon altimètre

! Après analyse des résultats donnés par mon altimètre,

je constate que mes relevés sont tout à fait satisfaisants,

excepté lorsqu'il y a des montagnes russes même de faible amplitude

que je n'ai pas détecté sur les cartes, comme par exemple entre

le Col de la Vaurze et le Refuge des Souffles, où j'ai relevé

2358 m de D>0 (au lieu de 2231 m) et 1682 m de D<0 (au lieu de 1550

m). Si on considère les autres étapes, les valeurs données

par l'altimètre sont supérieures d'environ 3 à 4 % aux

valeurs relevées sur les cartes. On peut donc considérer cela

comme un bon résultat.

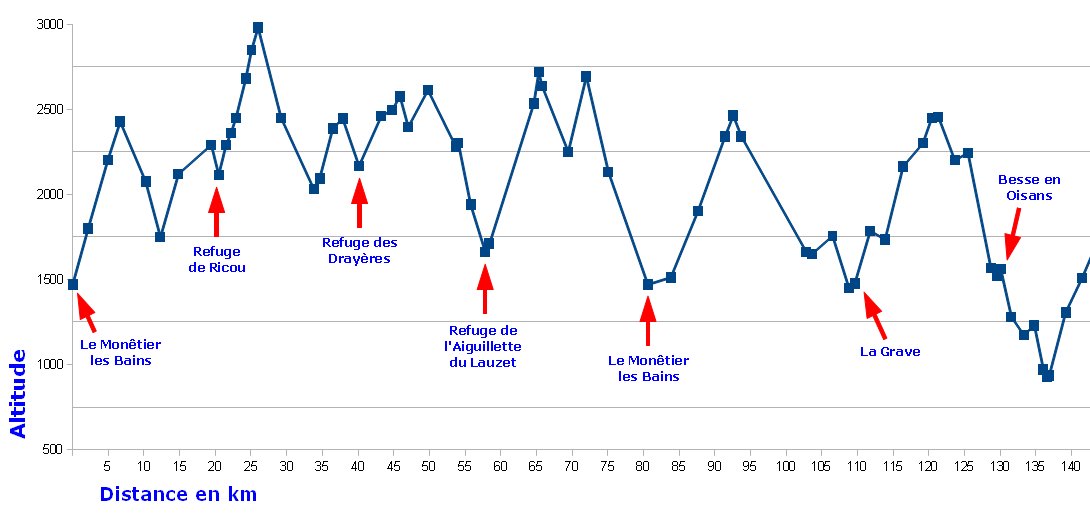

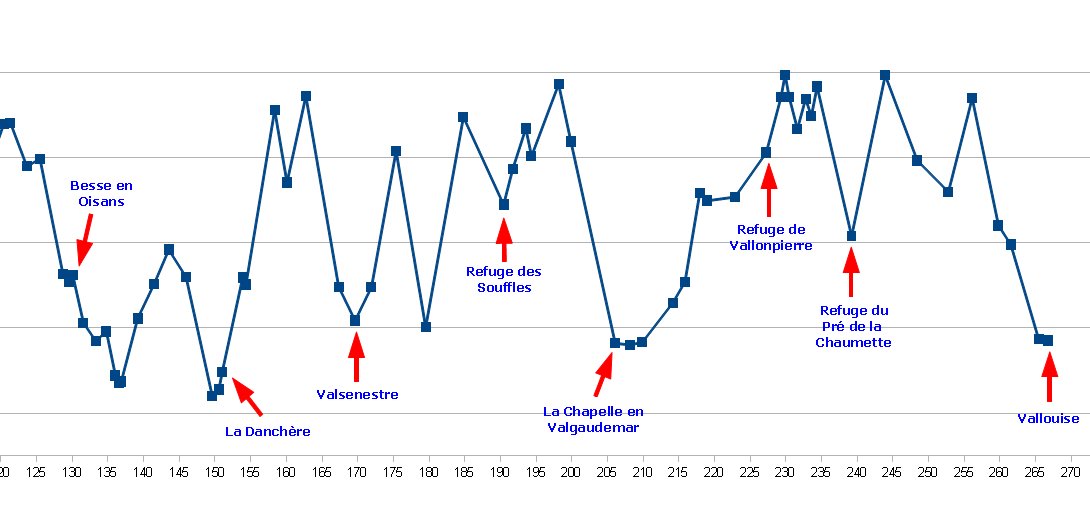

Voici

le graphique du parcours global.